岩手保護院について

岩手保護院は、明治時代から住職を中心とした地域有志(実業家、法律家、医師等)によって運営され、現在も住職や経営者等で理事会、評議員会が構成されています。

施設の定員は12名で、全国の施設の中でも2番目に少ない定員となっています。

当施設の定員が少ない背景には、地域内にある刑務所の規模が小さく、関東を中心とした他県から移送された若い受刑者を収容する施設なので、出所後は親族の居る他県に帰る人が多いこともあり、他県の更生保護施設と比較して保護を要する人が少ないと考えられます。当県で罪を犯した人たちは、概ね県外の刑務所に移送されますが、出所後、地域に戻ってやり直したいという人たちや、地域内で事件を起こして起訴猶予や執行猶予等となったものの帰る場所の無い人たちが、毎年一定数存在し、そうした人を保護し自立を援助しています。このような取組みは再犯防止とともに社会を守ることにもつながっています。

施設情報

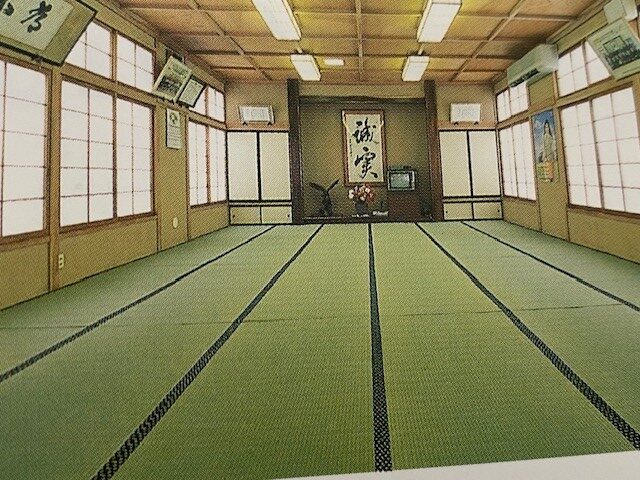

岩手保護院の施設は盛岡市内中心部にあり、市役所やハローワーク、各相談機関、医療機関等が近く、社会復帰の準備をするためにも良い立地となっています。また交通の便も良く、通勤にも適しています。

役職員の構成

| 理事 | 7~12名(内、理事長1名、副理事長1名、常務理事2名) |

|---|---|

| 監事 | 2名 |

| 評議員 | 13~18名 |

| 職員 | 施設長、補導主任、福祉職員、補導員、調理員、宿日直等代替職員 |

玉兼稲荷神社

当院の敷地内には,入って右側に玉兼稲荷社があります。岩手保護院が当地に移るはるか前からあった社です,明治17年(1884年)秋の河南大火で焼失しそのままになっていたものを,約40年後に高橋伊兵衛氏と村井茂兵衛氏の二人で再建したものです。社に設置されている「玉兼稲荷社の由来」には次のような説明があります。

京都の吉田神社の御影であるといわれています。

明治維新前から岩手保護院の敷地内に鎮座しております。

明治17年11月7日(正しくは4日),現在の下ノ橋付近で火災が発生し手民家1,423戸を焼失,その大火のさい類焼したままになっていたものを,大正11年11月19日当時の役員である,市内,六日町,高橋伊兵衛さん,肴町,村井茂兵衛さんが協力して再建したものです。

ご承知のとおりお稲荷さんは,繁栄を幸福を授け,御利益があることから,多くの人々が参拝に見えられております。

例年7月29日に祭典を行っています。下ノ橋町内会の皆様,市立杜陵小学校の子ども会の皆様が参加して,夏休みのお楽しみ会としての行事としても実施され,当岩手保護院から子ども会に寄贈した「子ども神輿」で町内を回ったりしていました。コロナの流行により中止してきましたが,ぜひ復活させたいと考えております。

玉兼稲荷祭典の際には,下ノ橋町内会の皆様,杜陵小学校子ども会の皆様が参加して,子ども神輿を担いで町内を廻ります。

アクセス

更生保護法人 岩手保護院

〒020-0877

岩手県盛岡市下ノ橋町2-25

TEL.019-622-2806 FAX.019-622-2812